2025年3月,淮安某密室逃脱场馆内,14岁的中学生陈某在参与《京城会馆》游戏时,因NPC(非玩家角色)的突然惊吓失去平衡,头部撞击地面导致受伤。尽管事前签署了《安全责任声明》,但这场意外却在他与同伴的心理层面掀起更隐蔽的风暴——事后陈某出现夜间惊醒、抗拒密闭空间等症状,这正是突发性创伤引发的焦虑障碍典型表现。

恐惧的烙印:神经系统如何被“吓出裂痕”

人类大脑的杏仁核在遭遇惊吓时会触发“战逃反应”,释放大量肾上腺素与皮质醇。当刺激强度超过个体承受阈值(如案例中结合物理伤害的复合型惊吓),海马体可能将这段记忆标记为“高危事件”,形成条件反射般的恐惧回路。这种生理机制解释了为何陈某会对曾热爱的密室游戏产生排斥——他的神经系统已将该场景与生存威胁划上等号。

值得警惕的是,约23%的创伤后应激障碍(PTSD)患者初期仅表现为注意力涣散、社交回避等“温和症状”,犹如冰山潜藏在水下的庞大部分。若未及时干预,可能发展出“习得性无助”——个体会在类似场景中产生“无论做什么都无法改变结果”的消极认知,这种心理状态可能渗透至学业、职场等生活领域。

三维疗愈法:重塑被惊吓打乱的生命拼图

第一阶段:安全岛构建

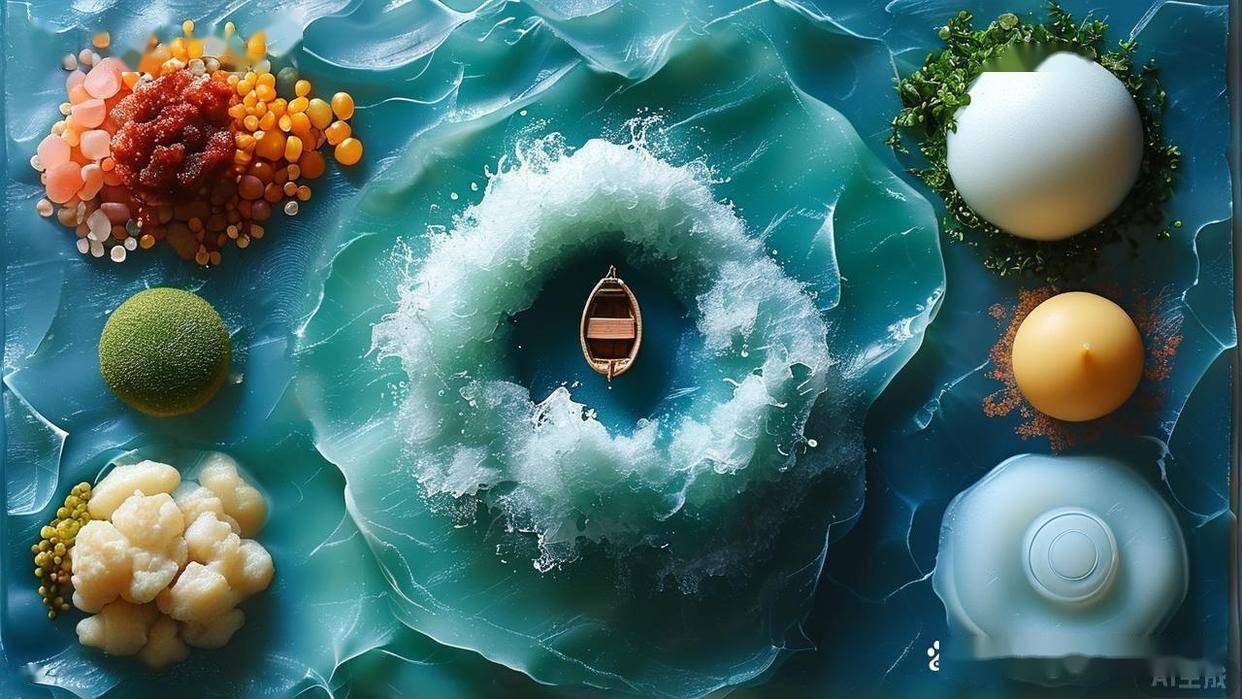

建议当事人在事发48小时内进行“稳定化干预”。可通过“5-4-3-2-1感官聚焦法”重建现实感:辨识5种可见物体、触摸4种不同材质物品、聆听3种环境声音、嗅闻2种气味、品尝1种食物滋味。这种具象化训练能帮助神经系统脱离“闪回状态”,如同为惊涛骇浪中的小船抛下锚点。

第二阶段:叙事重构

心理医生常采用“时间线改写技术”,引导来访者用第三方视角重新描述事件。例如将“我被吓得摔倒了”转化为“那个瞬间的意外让我展现出快速反应能力——虽然身体失去平衡,但本能地用手臂做了缓冲”。这种认知重塑如同为记忆底片加上保护膜,防止创伤持续显影。

第三阶段:暴露疗法进阶

对于密室爱好者这类特殊群体,可定制渐进式暴露方案。先从观看密室游戏录像开始,逐步过渡到隔着玻璃观察实景,最终佩戴心率监测手环参与低强度游戏。某心理机构数据显示,配合生物反馈的暴露疗法可使恐惧反应降低67%,其原理类似给免疫系统注射微量病毒样本。